30.OG

Seit mehreren Jahren präsentiert die Kulturabteilung der Dresdner Bank in der obersten Etage des Hochhauses am Frankfurter Jürgen-Ponto-Platz junge Künstler mit umfangreichen Ausstellungen und begleitenden Katalogen.

Von Mitte Juni bis Mitte Dezember 2003 zeigen die beiden HfG-Studenten Arnika Müll und Florian Jenett dort Skulpturen und Zeichnungen.

Kurator der Ausstellung ist Heiner Blum.

Eine öffentliche Besichtigung der Ausstellung findet am Samstag, den 28. Juni 2003 zwischen 15 und 18 Uhr statt.

Anmeldung bis spätestens 26.7.2003 per Fax oder telefonisch an:

Dresdner Bank AG, Unternehmenskommunikation, Kunst und Wissenschaft, Tel: (069) 263-122 22, Fax: (069) 263-547 32

Weitere Termine können unter dieser Nummer vereinbart werden.

Zur Ausstellung erscheinen zwei 16-seitige Kataloge mit Texten von Sandra Danicke.

Arnika Müll

von Sandra Danicke

Zuallererst: die Augen. Lakonisch oder kokett, irre oder traurig. Hellblaue Lider, gelbe Pupillen, grüne Pupillen, keine Pupillen, gigantische Wimpern oben und unten. Die Figuren, die Arnika Müll auf Papier zeichnet, haben riesige Augen. Das macht sie nicht zwangsläufig schön. Zum Beispiel die Frau mit dem knallblauen Lidschatten: Ihre Augen sind geschwollen, darunter liegt rohes Fleisch. Das Make-up wirkt künstlich, ist reine Fassade, die im Kontrast zum übrigen Körper reichlich aufgesetzt wirkt. Ihr gigantischer Mund zeigt ein mechanisches Lächeln. Auch die Münder der anderen Gestalten sind meist auffällig breit und halb geöffnet, so dass man vereinzelt stehende Zähne sieht. Oder man sieht bis zum Zäpfchen, dann wenn sie schreien. Meist sind es Mädchen, die Arnika Müll stets mit der Hand zeichnet; manche Blätter sind mit Buntstiften koloriert, andere reduziert ausgeführte Umrisszeichnungen. Zuweilen fühlt man sich an souverän hingeworfene Modeillustrationen erinnert, dann wieder an ein Kinderbuch, in dem ein trotziges Mädchen die Hauptrolle spielt.

Dies gilt vor allem für eine Serie illustrativer Buntstift-»Aufzeichnungen«, die vorwiegend aus Selbstporträts besteht. Arnika Müll, die an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung bei Heiner Blum studiert hat und jetzt an der Pariser École des Beaux Arts bei Annette Messager lernt, spricht von einer Art »Tagebuch«, in dem sie einen typischen Tagesablauf illustriert. Anders als in den übrigen Arbeiten sind hier die Personen nicht von ihrer Umwelt isoliert. Die Szenen, stilistisch irgendwo zwischen Bilderbuch und selbstironischem Comic angesiedelt, spielen unter der Dusche, im Supermarkt oder im Badezimmer. Sie handeln von Routine, Selbstinszenierung und –reflektion. »Je suis Barbie?« fragt sich die Hauptakteurin, während sie in geblümter Unterhose und mit giftgrüner Gesichtsmaske vor uns steht. Eher nicht.

Die reduzierten Umrisszeichnungen wiederum entstehen ohne konkrete Themenvorgabe weitgehend intuitiv. »Wenn ich ein Bild beginne, weiß ich noch nicht, was ich zeichnen werde«, beschreibt Arnika Müll, die 1978 in Gießen geboren wurde, ihre Arbeitsweise. Zunächst entsteht eine Linie, »aus der ich dann eine Form erkenne und eine weitere Linie einfüge, bis sich ein ganzes Bild daraus entwickelt.« Zuweilen wirkt das Ergebnis ornamental-verspielt. Dann kann es vorkommen, dass ein weiblicher Körper zahlreiche Brüste, zwei Münder und Nasen hat, oder einem alienartigen Torso Tentakel aus dem Gesicht ragen. Fast so, als habe man mit einer geschlängelten Telefonzeichnung nicht aufhören können.

Auch die farbigen Acryl-Tuschezeichnungen entstehen assoziativ. Farbverläufe bilden Liniengespinste und aus den Flächen tauchen Motive auf, die aus dem Unterbewusstsein entsandt zu sein scheinen: Körper, Münder, Skelette oder ein Frauenkörper mit wehendem Haar. Ein bisschen wie die Bilder in einem Rohrschachtest. Nachträglich werden sie mit Fineliner umrandet und akzentuiert. Das Ergebnis folgt keiner zwingenden Logik und erscheint doch völlig selbstverständlich.

Glücklich allerdings sieht keine der Figuren in den Bildern von Arnika Müll aus, eher skeptisch und nachdenklich. Verletzungen, äußere wie innere, sind ebenso zentrales Thema wie das tägliche Überleben. Immer wieder verweisen Skelette auf innere Schwächen, Ängste und Unzulänglichkeiten. Einige der Figuren scheinen Masken zu tragen, was sich dahinter verbirgt, lässt sich allenfalls ahnen. Andere sind mit Fäden verbunden wie Marionetten. Wenn sie lächeln, hat man sie dazu genötigt. Alle, so scheint es, sind sie einerseits Opfer ihrer Verhältnisse, andererseits scheinen sie sehr genau zu wissen, wie sie von der Außenwelt wahrgenommen werden wollen. Wie das sonnenverbrannte Häschen, das in einer der Zeichnungen in Bikini und Hasenkopfpuschen vor einer Sonnenbank steht. »Egoline super« heißt das Gerät, und seine Benutzerin scheint dies wörtlich zu nehmen, selbst wenn es dazu der Selbstverstümmelung bedarf.

Oder die siamesischen Zwillingsathletinnen, die Arnika Müll als Puppen genäht hat. Während der einen die Arme fehlen, hat die andere keine Beine. Jede vermisst das, was die andere hat. Ihre exzentrischen Posen schwanken zwischen Hilflosigkeit und selbstbewusster Eigendarstellung. Doch auch die anderen »intakten« Puppen baumeln letztlich wie Spielfiguren von der Decke. Sind in erster Linie Darsteller, nicht sie selbst. Tragen einen Reißverschluss am Kopf oder eine Latexmaske, die keineswegs zum biederen gelben Spitzenkleid passen will. Zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung liegen Welten.

Florian Jenett

von Sandra Danicke

Angenommen, man bummelt durch Frankfurts Innenstadt, denkt an dies und das – und sieht im Augenwinkel plötzlich dieses Ding auf dem Bürgersteig liegen. Etwas, dessen Form man sofort identifiziert, obwohl man es nur aus dem Fernsehen kennt oder aus den Auslagen einschlägiger Geschäfte. Da liegt also diese Pistole herum, einfach so. Sicher, man könnte stehen bleiben. Andererseits: Wer stehen bleibt, stellt eine Verbindung her zwischen sich und dem Ding. Eine Art Handlungszwang würde sich einstellen, bloß welcher? Sollte man die Waffe aufheben? Besser nicht. Am Ende verwischt man Fingerabdrücke oder wird in ein Verbrechen hinein gezogen. Das will ja niemand. In jedem Fall müsste man wohl zur Polizei mit oder ohne die Waffe, eine Aussage machen und so weiter, nee, nee.

Noch bevor diese geistige Kettenreaktion in Gang gesetzt wird, kennt der Körper einen tauglichen Reflex: weitergehen, einfach ignorieren.

Hätte man einen zweiten Blick riskiert, hätte sich die Sache als völlig harmlos entpuppt. Florian Jenett und Valentin Beinroth haben Pistolen aus schwarz gefärbtem Eis gegossen und sie in Frankfurts Innenstadt auf dem Boden verteilt. Die Reaktionen waren mehr als zurückhaltend, was weniger für Gleichgültigkeit, als für eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit Waffen spricht. Schließlich hat ein Einsatzkommando der Polizei die Aktion vorzeitig abgebrochen. Vermutlich war es das erste Mal, dass eine Polizeitruppe wegen Wassereis ausgerückt ist.

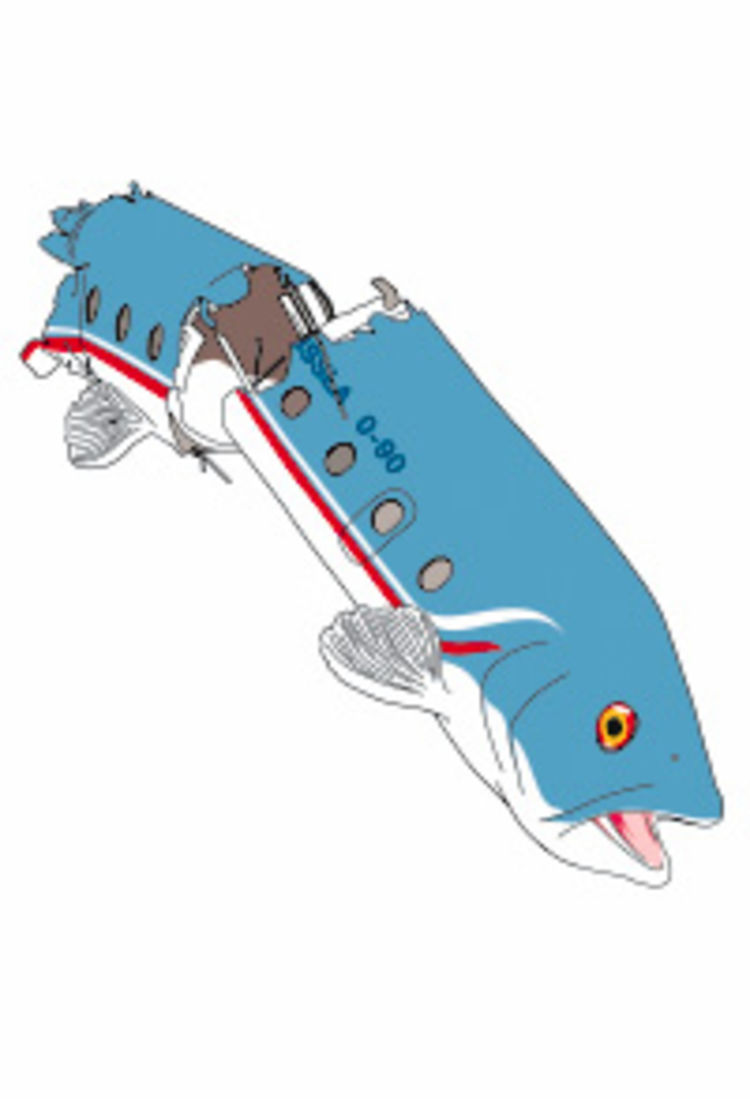

Die Verbindung harmloser Elemente mit solchen, die im weitesten Sinne mit Gefahren assoziiert werden, ist eine Konstante in den Arbeiten von Florian Jenett. Häufig handelt es sich dabei um Computergrafiken, in denen zwei unterschiedliche Themenbereiche zusammengeführt etwas völlig Unerwartetes, Neues ergeben. Zum Beispiel Tiere und Fortbewegungsmittel. Für die Serie xxx hat Florian Jenett, der an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung bei Heiner Blum studiert, Tieren das Design von Rennwagen verpasst: ein grün gestreiftes Tapir trägt die Aufschrift »Team-PI«, ein beige-weißes Känguruh mit brombeerfarbenem Streifen ist als Nummer 33 gekennzeichnet. Eine andere Serie zeigt zerborstene Flugzeuge, die die Gestalt toter Fische haben. Die Überlappung einander völlig entgegengesetzter Themenkomplexe führt zu Absonderlichkeiten, die Florian Jenett so selbstverständlich erscheinen lässt, wie die absurde Vernetzung von Bildern im Traum. Das Assoziationsspektrum ist diffus. An fantasievolle Kinderbuchillustrationen denkt man genauso wie an die Instrumentalisierung wehrloser Tiere zu unlauteren Zwecken. Das Grauen ist hübsch verpackt. Allerdings geht es Jenett, der 1975 in Würzburg geboren wurde, nicht um den Tierschutz oder vergleichbar moralische Fragen. Auch die Eispistolenaktion war nicht politisch motiviert, sondern von einer Art kindlicher Neugier: Jenett will ausprobieren und sehen, was passiert. Und er ist fasziniert von der Welt des Designs, von seinen spielerischen Möglichkeiten, durch Kombination und Oberflächengestaltung neue, virtuelle Welten zu erschaffen. Seine Anregungen findet er überall: in der Mode, im Sport oder in medizinischen Fachbüchern. Auf das Wesentliche reduzierte Skizzen zur Ersten Hilfe etwa oder vergrößerte Darstellungen von Viren hat Florian Jenett am Computer zu seltsamen Bildern verwoben, in denen die Größenverhältnisse auf den Kopf gestellt sind. Eine Figur, die ihre Herzmassage auf dem zum Reflextest benötigten Stäbchen ausübt, lässt an ein groteskes Kräftemessen denken. Jemand der die stabile Seitenlage auf einem geschlängelten Ebola-Virus praktiziert, scheint Entspannung auf einem elegant geschlungenen Designermöbel zu empfinden. Die Namen verschiedener Viren wiederum inspirierten Jenett, dazugehörige Gesichter zu zeichnen, die naturgemäß alle ein wenig deformiert wirken. »Hanta« zum Beispiel sieht aus wie ein zum Seebär mutierter Abraham Lincoln und »Vult« ist ein tumber Kerl mit vorstehender Unterlippe, flachem Hinterkopf und einer allgemein kriminell anmutenden Physiognomie. Einem wie »Vult« traut man zu, dass er mit Pistole durch die Frankfurter Innenstadt läuft.

Arnika Müll: miss_garbage@web.de

Informationen zu Florian Jenett finden Sie unter: www.florianjenett.de