Gewinner des Wettbewerbs »Sommerpavillon Frankfurt 2011«

Zum Architektursommer Rhein-Main 2011 wurden Studierende von fünf südhessischen Hochschulen (Fachhochschule Darmstadt, Fachhochschule Frankfurt am Main, Hochschule RheinMain in Wiesbaden, HfG Offenbach, Städelschule) zu einem Ideenwettbewerb für einen Sommerpavillon am Mainufer, nahe der Weseler Werft, in Frankfurt eingeladen. Es wurden Entwürfe für einen räumlich und konstruktiv innovativen Pavillon erwartet, der neue Ideen für die Verwendung von Kunststoffen in der Architektur aufzeigt. Barbara Wildung wurde für ihren Beitrag mit dem 2. Preis ausgezeichnet, Philipp Kliem erhielt den 3. Preis. Beide sind Studiernende im Fachbereich Produktgestaltung an der HfG Offenbach. Sieger des Wettbewerbs wurde der Städelschüler Nemanja Kordic. Die Arbeiten der HfG-Studierenden wurden von Prof. Dr. Markus Holzbach, Lehrgebiet Visualisierung und Materialisierung im Fachbereich Produktgestaltung, betreut.

Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts steht die Architektur vor enormen Herausforderungen. Sie betreffen nicht nur die Umwelt, sondern auch die Anwendung von zeitgemäßen Materialien und Technologien. Parallel dazu versucht die Architektur, den größten Nutzen aus der entwerferischen Freiheit zu ziehen, die sie in den vergangenen Jahrzehnten durch die Aneignung von computerbasierten Entwurfsmethoden erworben hat. Eingebettet in diesen Gesamtzusammenhang wirft der Frankfurt-2011-Pavillon die Frage auf, wie Kunststoffe kreativ verwendet werden können, um neue ästhetische Wirkungen und neue strukturelle sowie konstruktive Qualitäten hervorzubringen. Kunststoffe wurden in der Nachkriegszeit in das Bauwesen eingeführt. Seitdem haben sie architektonische Visionen inspiriert, während sie in Bezug auf „Nachhaltigkeit“ eher problematisch gesehen worden sind.

Die Arbeiten wurden vom 18. April bis 1.Mai 2011 im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt am Main präsentiert.

Jury

Prof. Ben van Berkel, Amsterdam/Frankfurt am Main

Prof. Roland Burgard, Frankfurt am Main/Wien

Prof. Agnes Weilandt, Frankfurt am Main

Dipl.- Ing. Claudia Meixner, Frankfurt am Main

Stephan Nicolay, Institut für Bauen mit Kunststoff e.V. für PlasticsEurope

Deutschland e.V., Frankfurt am Main

Peter Schmal, Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main

Till Schneider, Frankfurt am Main

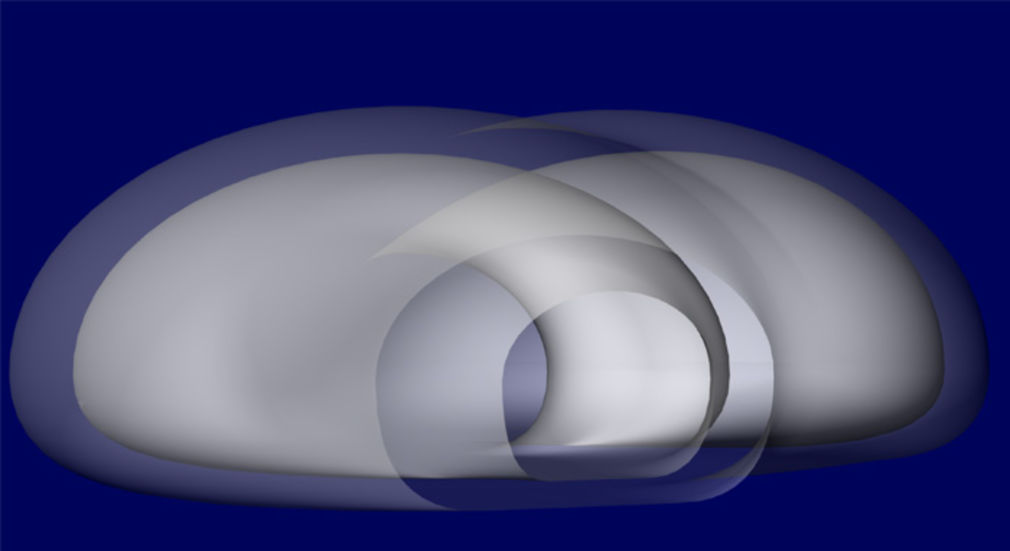

Begründung von Barbara Wildung zu CUMULAA

„Die Wolke bildet formal und symbolisch einen bewussten Kontrast zu der von geraden Linien und rechten Winkeln geprägten Umgebung der Weseler Werft. Die natürlich anmutende, organisch amorphe Form bricht die strenge Geometrie der Umgebung auf und ermöglicht eine konträre Erlebnisqualität. Gleichzeitig ist die Wolke ein Symbol für Leichtigkeit – ein wichtiges Kriterium nachhaltigen Bauens.

Die Konstruktion orientiert sich ebenfalls an natürlichen Prinzipien. Ein doppelwandiges Pneu (nach Frei Otto das Konstruktionssystem der lebenden Natur) bildet die tragende Konstruktion, so dass der Besucher ohne Schleuse in die Wolke hineingehen kann. Von innen und außen wird mit Klettverschlüssen eine Hülle addiert, die dreidimensional geknittert ist. In Kombination mit einer diffusen und dynamischen Beleuchtung, die eine „smarte“ textile Schicht zwischen Pneu und Hülle generiert, wird eine vielschichtige Struktur sichtbar, die das Wesen einer Wolke zum Ausdruck bringt: Den undefinierbaren und fließenden Übergang von außen nach innen. Darüber hinaus verdeckt die Hülle die konstruktive Struktur des Pneus, die bei vielen pneumatischen Konstruktionen das Erscheinungsbild dieser aufblasbaren Architektur prägt. Weiterhin dient die Hülle als Diffusor des Lichts – die Lichtquellen bleiben für den Besucher unsichtbar.

Der Boden übernimmt die Funktion einer Orgel: Die Schritte der Besucher werden als Impulse in Licht übersetzt – jeder Schritt lässt eine der Lichtquellen für kurze Zeit aufleuchten. Zusätzlich pumpt das Gewicht der Besucher indirekt Luft in den Pneu, so dass die Wolke wächst, aber auch wieder schrumpft. So entsteht insgesamt der Eindruck eines lebenden Organismus, der Material und Energie konsumiert, mit seiner Umwelt interagiert, wächst und vergeht wie alles andere auch.

Bis auf das Fundament aus Beton besteht der Pavillon aus Kunststoffen, die nicht als Ersatz von gängigen Baumaterialien wie Stein, Holz oder Glas eingesetzt werden, sondern den Kunststoff so einsetzen, wie es eben nur Kunststoffe erlauben. Wünschenswert ist, dass alle eingesetzten Materialien nachhaltig sind: aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden und während ihres Gebrauchs und des Recyclings keine schädlichen Emissionen verursachen.“

blumen-pop

von Philipp Kliem

Blumen-Pop stellt ein künstliches Abbild der Natur dar und lehnt sich in Funktion und Erscheinungsbild dem Pop-Up Prinzip an. Neuartige Materialien wie luminiszenter Kunststoff, Illuminate oder auch EL-Folie werden eingesetzt und erzeugen einen skurilen Ort, der zum Erkunden bei Tag und Nacht einlädt. Die Materialien werden gezielt und punktuell eingesetzt. Solarfolie wird beispielsweise auf großen Blattstrukturen aufgebracht, die das System mit der nötigen Energie versorgt. Im aufgeklappten Zustand ergibt sich eine Grundfläche von 12m x 8m, welche durch die Pflanzen eine maximale Höhe von 6,5m erreicht.