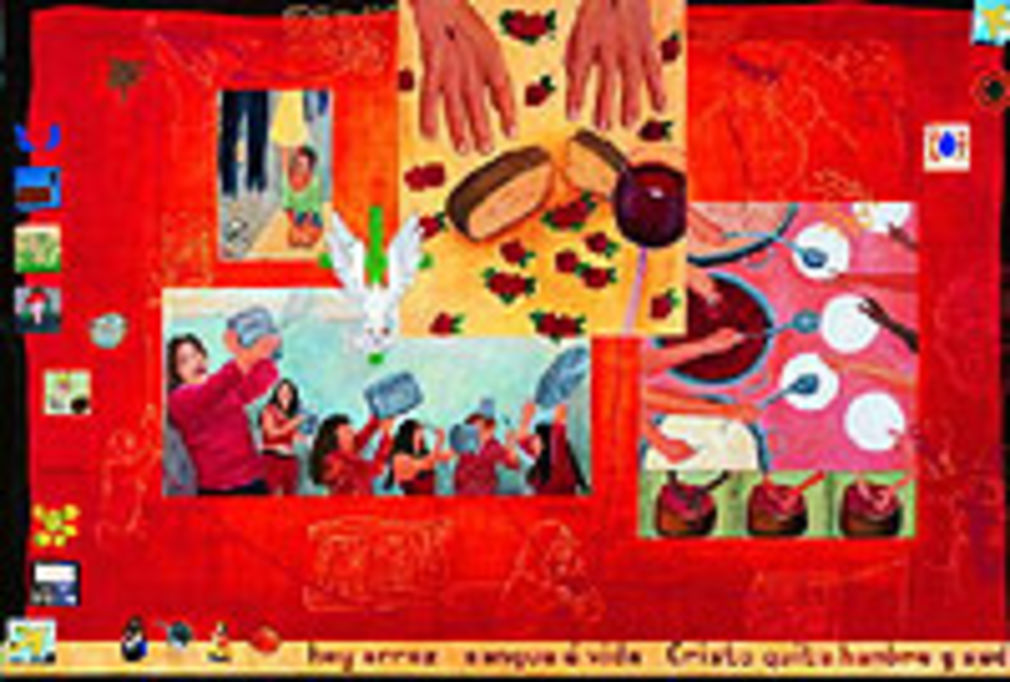

Hungertuch 2004

Brot, Reis und Bohnen sind die Symbolen der Fastenaktion 2004 „Unser tägliches Brot gib uns heute“ des Hilfswerks Misereor. Für das Teilen des Brotes, für gerechte Verteilung der Nahrung, steht deshalb das diesjährige Hungertuch 2004. Sieben Frauen aus Brasilien, Ecuador und Bolivien gestalteten in einer Frankfurter Haftanstalt das Misereor-Hungertuch 2004. Dieser Prozess wurde von Tanja Lescano und Monika Wieczorek künstlerisch begleitet. In intensiven Gesprächen wurden Bilder und Themen für das Hungertuch ausgesucht und zu einer Gesamtkomposition zusammengefügt. Einzelne Szenen wurden nachgestellt, fotografiert, weiterentwickelt, abgepaust und aufs Original übertragen. Dafür stellten sich Lescano und Wieczorek der besonderen Herausforderung, mit künstlerisch untrainierten Menschen ein komplexes Gesamtwerk zu schaffen.

Mit dem richtigen Lehrer kann jeder etwas

"Das war keine leichte Arbeit für mich", gibt Tania Lescano mit Blick auf das leuchtendrote Tuch unumwunden zu. Die Argentinierin, die seit 13 Jahren in Deutschland lebt und in Offenbach an der Hochschule für Gestaltung studiert, arbeitete am Hungertuch 2004 von Misereor mit. Die 32-Jährige musste gehörig umdenken: "Keine Umwege, keine Abstraktion, das Bild sollte für die Empfänger schnell verstehbar sein. Aber Kunst funktioniert ja gerade umgekehrt."

Dennoch entschloss sich Lescano vor einem Jahr, den Auftrag anzunehmen. Fasziniert war sie von der Idee, diesmal das Hungertuch nicht von einem Künstler malen zu lassen, sondern von lateinamerikanischen Frauen, die als Drogenkuriere am Flughafen gefasst wurden. Sie sitzen in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt (JVA) zwei bis drei Jahre hinter Gittern. Paradox: "Die Frauen sind hier und doch nicht hier, haben außer dem Flughafen nichts von der Stadt oder dem Land gesehen." Diese Widersprüche übten einen starken Reiz aus. Und auch die politischen Fragen: "Wie sind diese Frauen nach Deutschland gekommen, was hat das mit Armut oder mit uns zu tun?"

Im Frühjahr 2003 fiel der Startschuss. Von März bis Mai kamen sieben Frauen in der JVA einmal in der Woche zusammen. Drei bis vier Stunden arbeiteten sie mit Tania Lescano, der Malerin Monika Wieczorek und Pfarrerin Ulrike Schweiger, sprachen über Glauben, Gewalt, Hunger, Gerechtigkeit, immer das Ziel vor Augen: Ein Hoffnungsbild sollte entstehen.

Leere Töpfe

"Künstlerisch mussten wir die Frauen darin schulen, zu abstrahieren", berichtet Lescano. So taucht das Erlebnis einer Bluttransfusion im Hungertuch als roter Faden im Hintergrund auf und steht jetzt für mehr: für Adern, Wege, die Verwandtschaft, die Weitergabe des Lebens, weibliche Netzwerke. Einer Frau war es "wichtig, dass das Schlagen auf leere Töpfe als typische Protestform der Frauen in Lateinamerika im Bild ist". Eingestreut finden sich im Tuch kleine Malübungen: ein Flugzeug, ein Kochtopf, ein Herz. Lescano nennt sie "Icons". "Sie haben etwas Ikonenhaftes und sind zugleich hundertprozentig authentisch von den Frauen." Die Künstlerinnen ließen die Frauen auch Szenen spielen und fotografieren und nutzten diese Vorlagen. Am Schluss brauchten Lescano und Wieczorek noch einen Monat, um dem Bild mehr Tiefenwirkung und Plastizität zu geben. Doch das Produkt mit dem Titel "Brot und Rosen" sei nichts Fertiges: "Es ist eine Momentaufnahme aus einem Prozess."

Damit hat die HfG-Studentin Übung, denn neben der Grundausbildung im Malen, Zeichnen, Gestalten waren für Lescano in den vergangenen drei Jahren vor allem ihre "Schmalclub"-Erfahrungen wichtig: Diese experimentelle Eventkunst, eine Kooperation des Theaters am Turm (TAT) und der HfG, zog bis zu 600 Leute an. So luden Lescano und ihre Kommilitonen einmal zum Monstersale ins TAT, einem Mega-Schnäppchen-Markt im Stil angloamerikanischer Shoppingcenter. Diesmal wörtlich genommen ersteigerten mehrere hundert Leute selbstgenähte Stoffungeheuer. Auch einen Tag im süß-klebrigen Paradies organisierten die HfG-Studenten. Die Schmalclubbesucher gingen dafür in den Palmengarten, wo Muffins, Torten und freundliche Menschen in pastellfarbenen Kleidern warteten. "Das war eine Kombination aus einem Dr.-Oetker-Paradies und den Zeugen Jehovas" .

Kunst als Interaktion

"Ich mag diese Form der Interaktion und Kommunikation, in diese Richtung will ich weiterarbeiten", schwärmt die Künstlerin. Malen oder Bildhauern habe für sie den Reiz verloren, "weil die Kunst nur in der Kunst bleibt". Lescano will in Zukunft als Künstlerin stärker politisch arbeiten. Nicht zuletzt, weil ihr die Arbeit mit den Frauen in der JVA bewusst gemacht hat, wie eng Armut und Kriminalität zusammenhängen. Eine Frau rutschte in den Drogenhandel, weil sie durch eine Krankheit hoch verschuldet war. Eine andere hatte den düsteren Lebensweg vom Straßenkind zur Prostituierten hinter sich. "Da ist der Weg zu den Drogen schon fast zwangsläufig." Die Argentinierin, die inzwischen ein vier Monate altes Söhnchen hat, war während des Kunst-im-Knast-Projektes schwanger. "Die Frauen waren sehr süß und besorgt, ich durfte nie etwas Schweres heben. Aber sie waren auch sehr traurig, dass sie von ihren eigenen Kindern getrennt waren."

Am Ende seien in einer Bilanz alle ganz ehrlich geworden: "Wir dachten nicht, dass das Bild fertig wird", frozzelten die Gefangenen.

Barbara Simon, Frankfurter Rundschau, 24. Februar 2004

Weitere Informationen über das Projekt und zum Bezug unter www.misereor.de

pm