Freie Druckgrafik

-

Lorena Pradal

Funktion

Lehrkraft für besondere Aufgaben

T +49 (0)69.800 59-241

Hauptgebäude, Raum 7

Die Werkstatt Freie Druckgrafik präsentiert sich als ein der Druckkunst gewidmeter Raum, in dem ein tiefes technisches und konzeptionelles Verständnis der Druckgrafik gefördert wird – einer Disziplin, die im Laufe der Geschichte eng mit der Entwicklung des Wissens, der kulturellen Verbreitung und dem technologischen Fortschritt verbunden war. Seit ihren Anfängen hat die Druckgrafik wichtige historische und soziale Momente durchlaufen und war Teil der Praktiken von Reproduktion und Massenkommunikation. Heute hat sie sich um einen künstlerischen Bereich weiterentwickelt, durch den sie sich von der bloßen Wiederholung emanzipiert und kreative Freiheit und Originalität befördert.

In der Werkstatt für Freie Druckgrafik an der HfG Offenbach liegt der Schwerpunkt auf der Vertiefung technischer Kenntnisse der Druckgrafik in ihren verschiedenen Facetten, die von der Tiefdruckgravur über die Reliefgravur hin zu Flachdrucktechniken reichen. Vermittelt werden die Beherrschung der Werkzeuge, Verfahren und mögliche Hilfsmittel, die in der jeweiligen Technik verwendet werden können.

Ein zentraler Aspekt ist das Erkennen der Materialien, mit denen wir arbeiten, das Verstehen ihrer Natur, ihres Verhaltens und der Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Trägern und Werkzeugen. Vermittelt werden Erkenntnisse zu bedruckbaren Papieren und Trägermaterialien sowie zu Druckmechanismen. Zusätzlich zu den traditionellen Techniken wird die Konstruktion von grafischen Hilfsmitteln jenseits des zweidimensionalen Drucks, etwa von Künstlerbüchern oder grafischen Objekten, gefördert, wodurch die Ausdrucksmöglichkeiten der Druckkunst erweitert werden. Außerdem werden die Vorteile der Arbeit mit weniger giftigen Materialien erforscht, die eine sicherere und umweltfreundlichere Alternative darstellen und das Engagement der Werkstatt für nachhaltige und zeitgemäße Praktiken widerspiegeln.

Die Werkstatt versteht sich als ein aktiver Lernraum, in dem der Kontakt mit verschiedenen Werkzeugen, mit Literatur und den traditionellen sowie alternativen Medien und das ständige Forschen gefördert wird. Die Praxis in diesem Umfeld zielt nicht nur auf die technische Beherrschung von Drucktechniken ab, sondern auch auf eine kreative Erkundung, die Ausdrucksfreiheit und die Entwicklung neuer Ansätze in der Druckkunst ermöglicht.

Ausstattung der Werkstätten

- Die Werkstätten für Freie Druckgrafik arbeiten non-toxisch.

- Giftige Chemikalien und andere Gefahrenstoffe wurden weitgehend durch ungiftige und umweltfreundliche Produkte ersetzt.

- Die Werkstätten verfügen über eine Radierpresse, Schlittengröße 60 x 100 cm, eine Breisch-Radierpresse, Schlittengröße 80 x 150 cm, eine Plankenhorn-Radierpresse, Schlittengröße 130 x 240 cm sowie eine Lithografiepresse, Schlittengröße 75 x 95 cm.

- Ein separater Raum mit Abluftanlage ermöglicht das Ätzen nach dem unschädlichen Edinburgh-Verfahren, sowie das Belichten und Entwickeln von Fotoradierungen.

Kalender

19. Mai 2014 bis 5. Dezember 2025Papier Recycling Workshop

10:00 UhrRaum 008

bis 14. JanuarUnstern

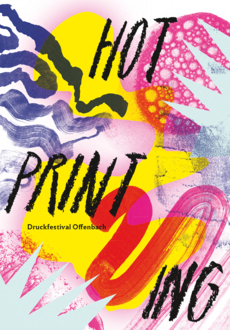

bis 24. SeptemberHot Printing Festival

bis 10. JuliExperiment Druck. Moderne und zeitgenössische Druckgrafik

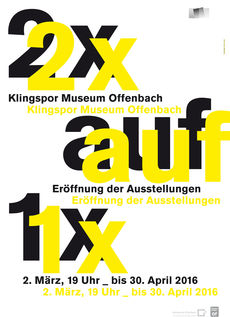

bis 4. September Klingspor Museum, OffenbachJUXTAPOSITION

bis 7. NovemberNo Strg Z

bis 26. JuliJäger und Sammler

bis 30. JuniNews

Out now: Publikation »No Strg Z«

Die Publikation »No Strg Z« über die Freie Druckgrafik der HfG Offenbach mit Texten von Bernd Kracke, Volker Steinbacher, Hans Zitko und Stefan Soltek ist erschienen. Die Gestaltung der Broschüre übernahm Katharina Holl.