Elektronische Medien

"Sify" Elisa Deutloff, 2023

Foto: Jakob Diekmann

Die Präsenz digitaler Medien in all ihren Figurationen bestimmt und verändert unser Leben substanziell. Nicht zuletzt das Aufkommen neuer Ausdrucksformen stößt zuweilen lebhafte gesellschaftliche Diskurse an.

Die zeitgenössische Kunst hat seit jeher auf diese Aushandlungsprozesse reagiert und nimmt vielmehr selbst entscheidenden Einfluss darauf.

Das Lehrgebiet Elektronische Medien umspannt somit die verschiedensten Formen elektronischer und digitaler Medien – von Video, 3D- und 2D-Animation, Videoinstallation über Virtual Reality und Augmented Reality, experimenteller Sound und elektronische Musik bis hin zu Robotik und KI.

Im Zentrum des künstlerischen Umgangs mit jenen Medien steht neben der technologischen Auseinandersetzung in Soft- und Hardware besonders auch die ästhetische Begegnung mit ihnen. So werden in Seminaren, Workshops und Gastvorträgen elektronische Medien mittels angewandter Fragestellungen verhandelt, mit Blick auf Massenmedien mitunter kritisch befragt sowie relevante künstlerische Positionen in ihrem historischen Kontext betrachtet.

Der Ausbildung einer eigenständigen künstlerischen Position entlang individueller Projektentwicklungen kommt hierbei eine essentielle Rolle zu. Neben der Vermittlung von Gestaltungsgrundlagen und der Möglichkeit, an Studienreisen teilzunehmen, wird eine enge Anbindung an das Videolab und Soundlab geboten. Darüber hinaus ergänzen wechselnde Lehrkonzepte im Grund- und Hauptstudium das Lehrangebot entsprechend den Interessen der Studierenden.

Seit 2022 bereichern ein eigenes KI-Labor und ein Robotiklabor das Lehrgebiet der Elektronischen Medien und erweitern die Lern- und Ausdrucksmöglichkeiten für Studierende.

Darüber hinaus wird an der HfG durch eine offene Vernetzung der verschiedenen Lehrgebiete ein bewusster Dialog mit den traditionellen künstlerischen Medien wie Malerei oder Bildhauerei gefördert, um ihre gemeinsame Innovationskraft und Leistungsfähigkeit intermedial zu erforschen.

-

Prof. Alexander Oppermann

T +49 (0)69.800 59-220

Westflügel, Raum D101

Natalie Wilke

Künstlerische Mitarbeiterin

T 49 (0)69.800 59-311

Westflügel, Raum D101

Barbara Leonardi

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Leitung E-Medien-Lab

T +49 (0)69.800 59-310

Westflügel, Raum D101

Evgenia Rzheznikova

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Leitung E-Medien-Lab

Westflügel, Raum D101

Sprechstunde

nach Vereinbarung

KI-Labor

Malik Arbab, 2022

Das KI-Labor bietet Studierenden die Möglichkeit, eigene Deep Learning-Algorithmen zu entwickeln, die ihren ästhetischen Vorstellungen entsprechen, oder bereits existierende Datensätze und trainierte Modelle in ihre künstlerische Praxis zu integrieren. Es dient als dynamisches Forum, in dem die Auswirkungen von Technologie auf die Gesellschaft und das künstlerische Schaffen reflektiert werden, einschließlich ethischer Herausforderungen im Zusammenhang mit KI. Gleichzeitig legt das Labor einen starken Fokus auf das Verständnis der Funktionsweise aktueller Algorithmen, um eine fundierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Themenfeld zu fördern.

Mehr

KI-Labor

Mattis Kuhn

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Leitung KI-Labor

Westflügel, Raum 307

Leon Etienne Kühr

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Leitung KI-Labor

kuehr@hfg-offenbach.de

Westflügel, Raum 307

Johanna Teresa Wallenborn

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Sprechstunde

nach Vereinbarung

Algorithms in Context

http://aic.hfg-offenbach.de/

Johanna Teresa Wallenborn

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

T +49 (0)69.800 59-220

Studentische Hilfskräfte:

Elisa Deutloff, Maximilian Kreis

Algorithms in Context Social Media

Robotik Labor

Das Robotik Labor gehört zum Lehrgebiet Elektronische Medien im Fachbereich Kunst. Es unterstützt die Studierenden bei der Entwicklung interaktiver Installationen durch den Einsatz von Physical Computing, Robotik, digitaler Fertigung und künstlicher Intelligenz. Die angebotenen Kurse und Workshops des Robotik Labors zielen darauf ab, den Studierenden Methoden und Prozesse zur Realisierung interaktiver Installationen auf der Grundlage von Computer Vision Modellen und -Algorithmen zu vermitteln. Dies ermöglicht es ihnen, Werke zu schaffen, die die virtuelle und physische Welten miteinander verbinden. Computer Vision ist ein Bereich der künstlichen Intelligenz, der es Computern ermöglicht, visuelle Informationen ähnlich wie Menschen zu interpretieren und zu verstehen. Dies umfasst Methoden der Bild- und Videoanalyse und der Objekterkennung und -verfolgung.

Mehr...

-

Barbara Leonardi

T +49 (0)69.800 59-310

Westflügel, Raum D101

-

Evgenia Rzheznikova

T +49 (0)69.800 59-353

Westflügel, Raum D101

Sound

Das Tonstudio der elektronischen Medien betreut Soundprojekte aller Art und bietet die Möglichkeit an einer professionellen Abhörstation mit analogem und digitalen Equipment zu arbeiten. Sounddesign und akustisch funktionale, fokussierte Studioarbeit stehen im hier Vordergrund. Bastian Kämmer und Phil Hoffart bieten neben Einführungen ins Studio zur selbstständigen Nutzung, Workshops zu Sounddesign, Mixing, Mastering und Recording an und beraten in Produktionsfragen bis hin zur Übersetzung auf die Clubanlage.

In Charlotte Simons Seminar “Whats your Set Up” wird projektbasiert an der praktischen Seite von Klang gearbeitet. Die Liveperformance in all ihren Facetten in verschiedenen Kontexten und Genres wird diskutiert, technisch und inhaltlich erarbeitet, geprobt und präsentiert. Jedes Semester liegt ein anderer Fokus: Soundproduktionen für Tanz auf Theaterbühnen von Studio Naxos, Coumputermusik als kollektiver Jam im Ausstellungskontext Rundgang und als Kassettenrelease, Chöre, Saxophone und Dj-Modularsystemhybride im Techno-Club, Urbane Soundinstallationen für Park und Schiff auf dem Popkulturfestival Rivera...Neben der praktischen künstlerischen Arbeit erlernen Studierende die technische Seite von Sound: von digitaler Audioproduktion, analogem Recording und Tontechnik bis analoger Klangsynthese wird in Workshops die gesamte Bandbreite von Klang betrachtet. Theoretische Exkurse über Pionierinnen der elektronischen Musik, Sound im öffentlichen Raum, experimentelle Clubmusik, Noise...begleiten die Seminare.

Charlotte Simon

Bastian Kämmer

Phil Hoffart

Lehrbeauftragte

Forschungsprojekte

Digitale Perspektiven in der Kunst

Das Projekt „Digitale Perspektiven in der Kunst“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen der HfG Offenbach, HFMDK Frankfurt, Kunsthochschule Kassel und Städelschule, gefördert durch das Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. Das Projekt „Digitale Perspektiven in der Kunst“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen der HFG- Offenbach, HFMDK- Frankfurt, Kunsthochschule Kassel und Städelschule, gefördert durch das Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur.

Alle Beiträge

RAISE (Research on Artificial Intelligence in Sound and musical Expression)

Das Forschungsprojekt RAISE untersuchte die Interaktionen und Beziehungen zwischen Künstlicher Intelligenz (KI), Sound und musikalischem Ausdruck mit dem Ziel, KI-basierte Technologien für Soundschaffende unterschiedlicher Kompetenzniveaus zugänglich und nutzbar zu machen, insbesondere für diejenigen mit wenig oder keiner Vorkenntnis in maschinellem Lernen oder Programmierung. Das Projekt wurde unterstützt von Hessian.AI.

Mehr

Künstlerische Projekte

Chelsea Hartmann, r3s0n4nce (2024)

3D-Scan/Pointcloud, Soundreactive Animation

3D-Scans urbaner Szenerien aus Offenbach, Berlin und albanischen Kleinstädten in audioreaktiver Manipulation. Pointclouds, generiert aus den LIDAR-Daten der 3D-Scans, werden durch den abstrakten Einfluss von Sound verfremdet. Das Werk erforscht den Schnittpunkt von Architektur, Technologie und Musik. Eine visuelle Programmiersoftware verknüpft Audioparameter wie Bass, Tonhöhe und Rhythmus mit den Tiefeninformationen der 3D-Modelle. Im Verlauf des Videos verstärkt sich die klangliche Verzerrung der Aufnahmen, was die Wahrnehmung des Verhältnisses von Materie und Klang herausfordert.

Yihan Shiau, Excalibur (2024)

Mixed Media, Sound Installation, PLA, Isomalt, Resin

Weapons are instruments of fear, all creatures hate them.

When many people are being killed, they should be mourned in heartfelt sorrow.

This is why a victory must be observed like a funeral.

Vincent Weil, mys(h)elf (2024)

Video, Animation, Holz, Bauschaum, Epoxidharz

Meine Arbeit befasst sich mit Gedanken und Gefühlen, die ich in letzter Zeit habe. Ich zeige mehrere kleine Arbeiten von mir in einer Videocollage auf einem Fernseher, der auf einem Regal steht, welches ich basierend auf einem 3D-Scan meines Regals mit persönlichen Gegenständen nachgebaut habe. So soll ein sehr persönlichen Einblick auf mein Leben entstehen und Themen wie Liebe, Fernweh, Nostalgie und Kurzlebigkeit behandelt werden.

Valentin Oellers, Wenn Frösche Fliegen lernen (2014)

CGI Animation, Länge 3:00 min

Der immerwährende archetypische Kampf zwischen Fröschen und Fliegen dreht sich doch nur im Kreis, wenn man mal genau hinsieht. Kurz gesagt: das Leben, und die damit einhergehenden Probleme können ein großes Laster sein. So scheint doch ein Leben nach dem Hier und Jetzt, eine Erlösung zu sein, doch ob es so ist, weiß selbst ein Frosch nicht.

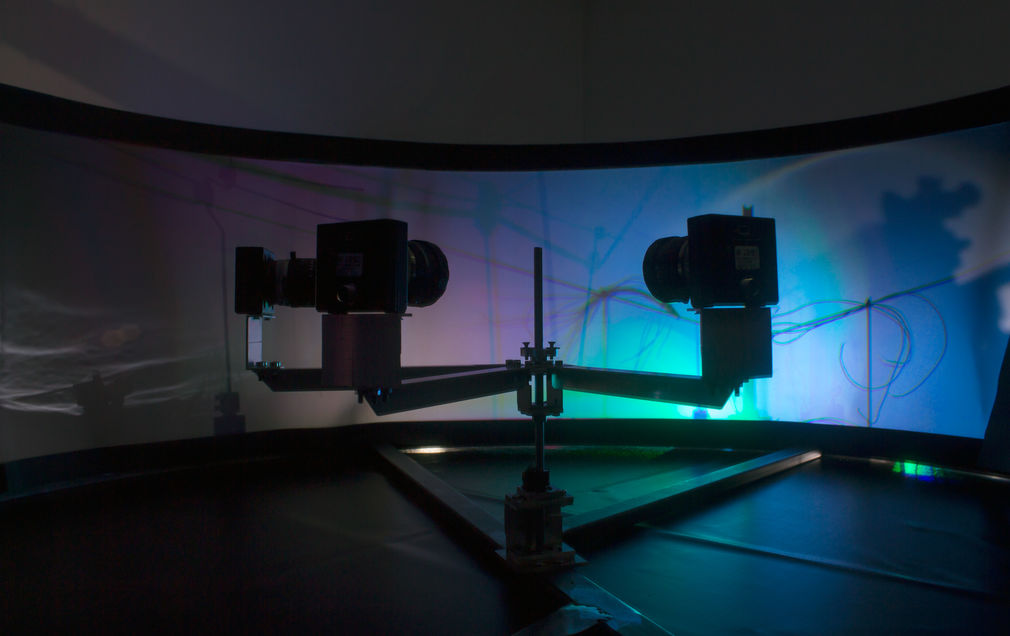

Lichtmaschine (2014)

3 Videokameras, 6 Video-Projektoren, 2 Computer, 8 Arduinos, Motoren, Leuchtdioden, Kinetische Installation von Tilmann Aechtner, Yoonsun Kim, Carolin Liebl, Nikolas Schmid-Pfähler

Die kinetische Skulptur »Lichtmaschine« wurde im Rahmen der Luminale 2014 entwickelt. Die Maschine besteht aus einem komplexen Aufbau aus Leinwänden, kinetischen Objekten, Leuchtdioden und Videokameras. Um die kreisförmig angeordneten Leinwände sind viele kleine, bewegliche und unbewegliche Objekte positioniert, die von Motoren angetrieben und durch LED-Leuchten bestrahlt Schattenbilder und Lichtspiele auf die umliegenden Leinwände werfen. Im Inneren des Leinwandkreises zeichnen Kameras die produzierten Bilder der Objekte auf, die wiederum auf im Raum positionierte große Leinwände projiziert werden.

»Lichtmaschine« spielt mit den unmittelbaren atmosphärischen (Raum-)Erfahrungen, den Methoden der Bildproduktion und dem Wechselspiel zwischen realen und digitalen Bildern und thematisiert somit das Sehen und Wahrnehmen sowie Prozesse des Beobachtens und Erkennens.

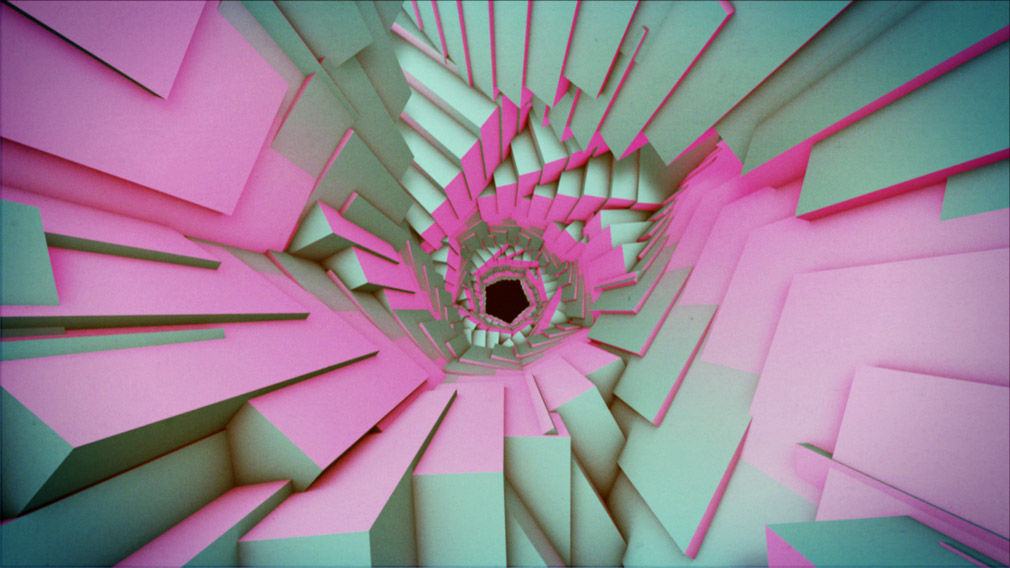

Ni

Music video

Das experimentelle Musikvideo für Sergej Autos »Ni« spielt in einer einfachen grafischen Welt. Es untersucht die assoziativen Beziehungen zwischen Raum, Form und Musik. Durch ihren hypnotischen Sog ziehen die komplexen architektonischen Gebilde den Betrachter immer mehr in ihren Bann.

...

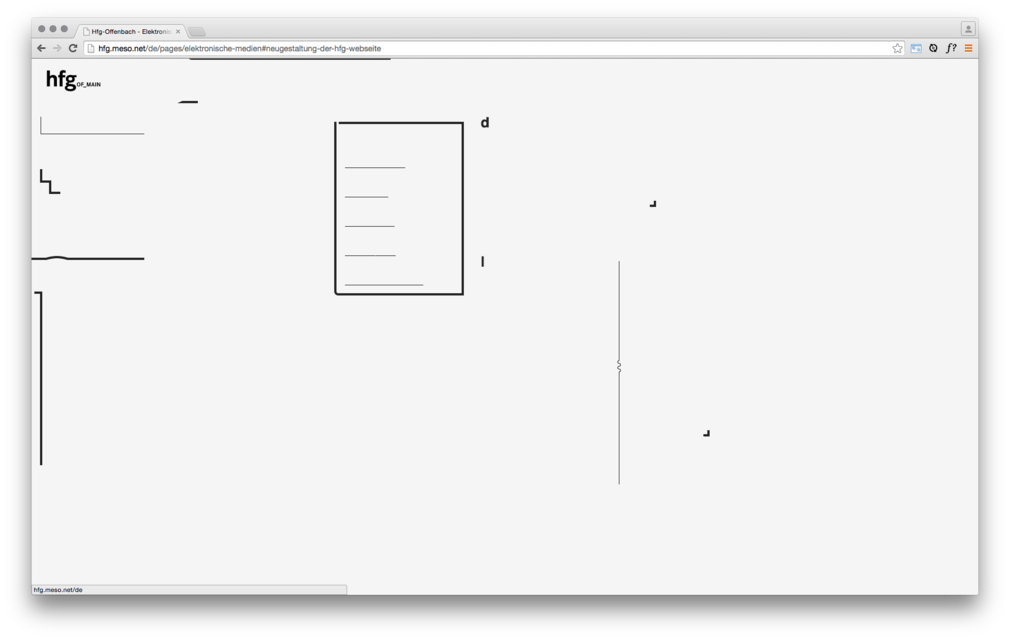

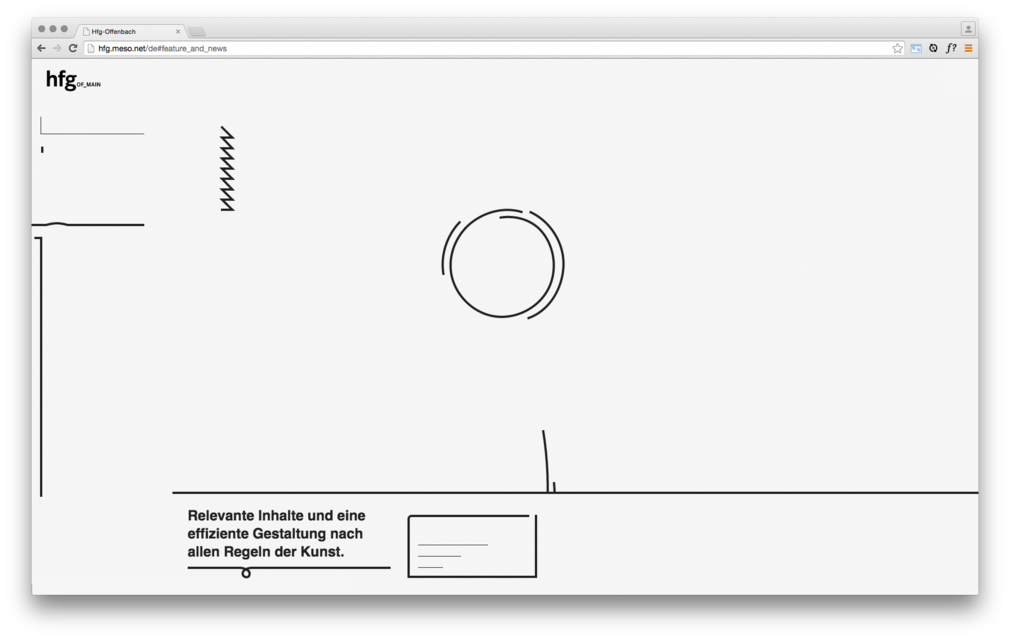

Neugestaltung der HfG-Webseite

Projektteam

Mathias Bär

Manuel Roßner

Anna Skopp

Julia Zuleger

betreuender Professor

Das Studium an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main bietet Raum zum Austausch zwischen vielen verschiedenen gestalterischen und theoretischen Disziplinen der Visuellen Kommunikation und der Produktgestaltung.

Ziel der Neugestaltung war es, ein Konzept zu entwickeln, das in seiner Visualität keinen Studienschwerpunkt hervorhebt und keine statische Struktur diktiert.

Layoutkonzept

Ziel der Neugestaltung war es, ein Konzept zu entwickeln, das in seiner Visualität keinen Studienschwerpunkt hervorhebt und keine statische Struktur diktiert.

Lehrende und Studierende formen mit ihrer Arbeit gemeinsam das Gesicht der HfG, wobei die Hochschule den Rahmen zu ihrer freien Entfaltung bietet.

Aus diesen Überlegungen heraus wurde ein Gestaltungssystem erarbeitet, bei dem der Inhalt maßgeblichen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Webseite hat. Es gibt keine starren Layoutvorgaben, denen sich der Inhalt fügen muss. Einzelne Objekte werden fortlaufend in einem Raster nebeneinander angeordnet. Die Breite des Browsers bestimmt, wo Umbrüche gesetzt werden und wie sich Weißräume bilden. Für jede Seite und für jede Bildschirmbreite entsteht so automatisch ein individuelles Bild.

Gestaltungselemente

Die Linie als Ausdrucksmittel haben alle Disziplinen der HfG gemeinsam. Sie ist das zentrale Element des Gestaltungskonzepts der Webseite. In der Rolle der Auszeichnungselemente ist sie dafür verantwortlich, den Inhalt zu strukturieren und den Benutzer durch die Seite zu führen. Zufällig auftretende Fehler und Unregelmäßigkeiten verleihen ihr einen eigenen Charakter.

Die Linie verwandelt sich vom bloßen funktionalen Objekt zur eigenständigen Form, die das Bild der HfG-Webseite prägt.

Kalender

13. Dezember 2023 bis 13. September 2025E-Medien @ Blow Festival

19:00 Uhr, ZoomMegabite

18:00 Uhr, MensaDJ-Workshop »What a DJ should know«

13:30 UhrDJ-Workshop »What a DJ should know«

18:30 Uhr, Raum D-112»Fluid« – Medien, AI, Kunst und Design

bis 31. MaiCorrelations – Forum für KI in Kunst und Design

bis 13. DezemberNeue Offenbacher Welle

11:00 UhrSoft-E’s: Ausstellung & Essen

19:00 Uhr, Freitagsküche, FrankfurtHAB-Präsentation

11:00 UhrLecture Performance Portrait XO

18:30 UhrNews

Ausschreibung: HAB-Hochschulabschlussförderung

Projekt-Förderung für künstlerische/gestalterische Studien-Abschlussarbeiten in zeitbasierten Medien und Bewegtbild an teilnehmenden hessischen Hochschulen. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2025, 24 Uhr.

HAB - Hessen Abschlussförderung

Projekt-Förderung für künstlerische/gestalterische Studien-Abschlussarbeiten in zeitbasierten Medien und Bewegtbild an teilnehmenden hessischen Hochschulen. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2024, 24 Uhr.

Hessen Talents 2024

Zum 15. Mal ist der hessische Filmnachwuchs mit dem Programm »Hessen Talents« auf dem Europäischen Filmmarkt (EFM) der Berlinale präsent. Im Programm laufen u.a. die HfG-Produktionen »Das nicht gelebte Leben« von Veve Kiselev und »Bow and Arrow« von Savvy Sun.

HAB - Hessen Abschlussförderung

Projekt-Förderung für künstlerische/gestalterische Studien-Abschlussarbeiten in zeitbasierten Medien und Bewegtbild an teilnehmenden hessischen Hochschulen. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2024, 24 Uhr.

Ausschreibung: HAB - Hessen Abschlussförderung

Projekt-Förderung für künstlerische/gestalterische Studien-Abschlussarbeiten in zeitbasierten Medien und Bewegtbild an teilnehmenden hessischen Hochschulen. Deadline ist der 1. Juli 2023, 24 Uhr

HfG-Plakate bei der 28. Internationalen Poster Biennale in Warschau

Plakate der Studierenden Biarna Diegmüller, Verena Mack, Laura Hilbert & Sarah Stendel, Aaron Auel, Greta Schulz und Katharina Landisch wurden für die Teilnahme an der 28. Internationalen Poster Biennale in Warschau ausgewählt und nehmen am Hauptwettbewerb teil.

HAB - Hessen Abschlussförderung

Studierende können sich wieder mit ihren Studien-Abschlussarbeiten in zeitbasierten Medien und Bewegtbild auf die HAB-Abschlussförderung bewerben. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2023, 24 Uhr.

Hessisches Zentrum für Künstliche Intelligenz wird bundesweites KI-Servicezentrum

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat das hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz hessian.AI, zu dem auch die HfG Offenbach gehört, dazu ausgewählt, eines von bundesweit vier KI-Servicezentren zu werden. Das hochschulübergreifende hessische...

Ausschreibung: HAB-Hochschulabschlussförderung

Projekt-Förderung für künstlerische/gestalterische Studien-Abschlussarbeiten in zeitbasierten Medien und Bewegtbild an teilnehmenden hessischen Hochschulen. Deadline ist der 1. Juli 2022, 24 Uhr

KI-Labor an der HfG

Zum Sommersemester 2022 ist unter der Leitung von Prof. Alex Oppermann, Lehrgebiet Elektronische Medien, das neue KI-Labor an der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach an den Start gegangen.

Ausschreibung: Künstlerische Mitarbeiter_in Elektronische Medien

Im Fachbereich Kunst der HfG Offenbach ist zum 1. Juli 2022 die Stelle einer/eines Künstlerische_n Mitarbeiters/in (m/w/d) im Lehrgebiet Elektronische Medien (bis E 13 TV-H, Teilzeit 50 %, befristet) zu besetzen.

»Sog« weiter auf Erfolgskurs

Der animierte Kurzfilm »Sog« des HfG-Studenten Jonatan Schwenk hat den Young Animation Award for the Best Student Film beim internationalen Trickfilm Festival Stuttgart und den Best Animated Short-Award beim RiverRun International Film Festival gewonnen.